スマホ学習

1日で小型船舶2級免許が取得出来る!

海ナビでは、お忙しい方用に1日で小型船舶2級を取得できるコースを用意しました。

国家試験開催日の午前中に学科の国家試験を受け合格し、その日の午後から弥富市の海ナビで国家試験免除の実技教習を受け、それで小型船舶2級免許を取得できるコースです。

学科の国家試験に合格するためには、ご自身で事前に学科の学習をしておく必要があります。

海ナビでは、できるだけ短時間の学習で合格できる水準に達するよう学習内容を厳選するとともに、船長として安全な航海をするための必要な知識が身につく内容としています。

このページは、学科試験合格を目指し、時間のあるときにスマホで学習して戴くために作成しました。

学科試験合格の基準 出題される50問中33問(65%)以上の正解で合格です。

但し、各科目毎に50%以上で、なおかつ全体で65%以上の正解が必要です。

① 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項 12問 正解が6問以上

② 交通の方法 14問 正解が7問以上

③ 運航 24問 正解が12問以上

第1編 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項

第1章 水上交通の特性

1-1 陸上交通との違い

(1)陸上交通との違い

① 船舶の浮遊性

船は水面に浮かんでいるから風が吹けば流されて行きます。船を浮かべている水も潮が満ちてきたり引いたりして動いています。桟橋や岸壁にロープできちんと係留しておかなければ流れていってしまいます。水上では、外力の影響により同じ位置に留まることは、陸上ほど簡単ではありません。

② 潮流、風雨、波浪、霧などの影響

潮流や波浪によって船の進路が曲げられるなど、陸上より外力の影響を受けやすいことを考えに入れて走らなければなりません。

③ 交通環境

1 船は右側通行(万国共通)

2 道路がない

目的地に向かうためには、自分で方向・針路を決めて進まなければなりません。

3 水上では、原則として速力の制限はありませんが、どこでも自由に高速で走れるというわけではありません。周囲の安全を確認して、波の大きさやエンジンの出力を考慮してどの位のスピードで走れば安全で、周りに迷惑が掛からないかを自分で判断することが求められます。

(2)小型船舶で航行する上での注意事項

1 海上では、位置確認が容易ではない。

自分の向かっている方向、自分の位置を確認する方法や知識を身につけておく必要があります。

2 水面下の障害物を事前に調べる必要があります。

水上の浮遊物も水面反射がきついと見えにくい。

3 さまざまな水域利用者の存在。

水上は、利用区分が明確になっておらず、さまざまな船(大型船、漁労船、ヨット、モーターボート、水上オートバイなど)が同じ水面を利用しています。

1-2 水域利用者の特性・注意事項

さまざまな水域利用者の存在

(1)遊泳者、ボードセーリング、ディンギー(小型ヨット)など

① 遊泳者がには近づかない。

② ボードセーリングや小型ヨット、手こぎボートなどはバランスを崩しやすいので、、引き波を立てない。近づかない。

(2)水上オートバイ

・舵がなく、船尾から噴射する水流の向きを変えることで進行方向を変えている。

エンジンを停止したり、減速中は惰力があっても進行方向を変えることが出来ない。

・運動性能が高く、急旋回も容易にできるため、同乗者が振り落とされることがある。

変針するときは、体重移動が有効。

・小さな船体に馬力の大きいエンジンが載っているため、加速が良く、高速で航走できる。

・構造上(船底にプロペラや舵がない)かなり浅い水域も航行できる。

・基本的には水の抵抗で減速、停止する。

・操縦者の技量や熟練度で操縦性能の引き出し方が大きく変わる。

(3)ヨット

帆を上げて風によって走っているヨットは、エンジンと舵で航行するモーターボートなどと違って、容易に曲がったり止まったりすることができません。ヨットの進路を妨げないようにしましょう。

・風上の目標に向かってまっすぐ航行することは出来ません。

・帆の陰が死角になって、他船が見えていないことがあります。

(4)大型船

大型船は喫水が深く、水深の浅い水域は航行できません。従って航路(深く掘っています)などを航行している大型船の進路を小型船は避けるべきであり邪魔してはいけません

小型の船舶は、航行中の大型船舶に近寄らないようにしましょう。

《大型船の特性》

① 船首が高く、船橋(ブリッジ)から前方の死角が大きく、船首近くの小型船は見えていない。

② 運動性能が低く、舵効きが悪いので曲がるのに時間がかかる。また、惰力が大きく、すぐには停船できない。エンジンを止めてから数キロも前進する場合がある。

③ 大型船は見かけよりも早く、高速で走っていて引き波が大きくたつ。

近くを並んで走ると吸引作用が働くので吸い寄せられます。

(5)漁業

1 漁船

船尾から長い漁具をひいたり、養殖施設で作業をしていることがあります。

操業中は漁に専念しているため見張りがおろそかになっていることがあります。

漁労作業のため急に進路を変えたり、停止したりすることもあります。

不用意に近寄らないこと、引き波を立てないことが必要です。

ディンギーヨット

(1)遊泳者、ボードセーリング、ディンギー(小型ヨット)など

① 遊泳者がには近づかない。

② ボードセーリングや小型ヨット、手こぎボートなどはバランスを崩しやすいので、、引き波を立てない。近づかない。

(2)水上オートバイ

・舵がなく、船尾から噴射する水流の向きを変えることで進行方向を変えている。

減速中(エンジン停止含む)は、惰力があっても進行方向を変えることが出来ない。

・運動性能が高く、急旋回も容易にできるため、同乗者が振り落とされることがある。

変針するときは、体重移動が有効。

・小さな船体に馬力の大きいエンジンが載っているため、加速が良く、高速で航走できる。

・構造上(船底にプロペラや舵がない)かなり浅い水域も航行できる。

・基本的には水の抵抗で減速、停止する。

・操縦者の技量や熟練度で操縦性能の引き出し方が大きく変わる。

ヨット

(3)ヨット

帆を上げて風によって走っているヨットは、エンジンと舵で航行するモーターボートなどと違って、容易に曲がったり止まったりすることができません。ヨットの進路を妨げないようにしましょう。

〔暗記〕

・風上の目標に向かってまっすぐ航行することは出来ません。風上にはジグザグに上がっていきます。

・帆の陰が死角になって、他船が見えていないことがあります。

名古屋港に入ろうとする自動車運搬船

(4)大型船

大型船は喫水が深く、水深の浅い水域は航行できません。従って航路(深く掘っています)などを航行している大型船の進路を小型船は避けるべきであり邪魔してはいけません

小型の船舶は、航行中の大型船舶に近寄らないようにしましょう。

《大型船の特性》

① 船首が高く、船橋(ブリッジ)から前方の死角が大きく、船首近くの小型船は見えていない。

② 運動性能が低く、舵効きが悪いので曲がるのに時間がかかる。また、惰力が大きく、すぐに止まることもできません。エンジンを止めてから数キロも前進する場合がある。

③ 大型船は見かけよりも早く、高速で走っていて引き波が大きくたつ。

近くを並んで走ると吸引作用が働くので吸い寄せられます。

(5)漁業

1 漁船

船尾から長い漁具をひいたり、養殖施設で作業をしていることがあります。

操業中は漁に専念しているため見張りがおろそかになっていることがあります。

漁労作業のため急に進路を変えたり、停止したりすることもあります。

不用意に近寄らないこと、引き波を立てないことが必要です。

2 漁具・漁法

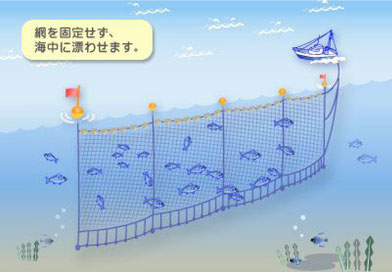

定置網

① 定置網漁業・えり漁業

〔定置網〕

魚群の回遊する水域に、比較的長い期間設置される。

ブイの付いたロープのすぐ下、海面近くに網があり、プロペラなどに巻き込むと動けなくなる。

ブイが波に隠れて見えにくい場合もあり、設置されている場所を漁業組合等で確認しておいた方が良い。

〔えり漁業〕

水深の浅いところで、木の棒や竹などで網を固定し、魚を誘い込む。

長い期間同じ場所に設置されている。

のり養殖

のり養殖

干満差のある浅い場所に設置されている。

多くの場合、夜間の目印は付いていない。

ブイに係留してはいけない。

カキ養殖

魚類養殖

② 養殖漁業(カキ養殖施設・のり養殖施設・魚類養殖施設)

一定の区域で施設を設置して、カキ、のりや魚類を養殖する漁業。

海岸に近接して、密集して設置され、施設を固定するロープなどが多数張られている。

いかだ等施設のある水域は大きく避ける必要があります。

刺し網漁

はえ縄漁

たこつぼ漁

③ 刺し網漁業、はえ縄漁業、たこつぼ漁業

いずれの漁法も、目印のブイや旗竿を見ただけでは、どんな漁をしているかは分からない。ブイの代わりにペットボトルを取り付けている場合もある。

何組も設置されている場合が多く、ブイを見つけたら周りを監察する必要があります。

刺し網やはえ縄は、数時間で回収するものが多く、たこつぼも翌日には場所を変えることが多い。

1 刺し網は、魚類が回遊する場所を遮断するように長い帯状の網を張り、魚を網に絡めて捕獲します

2 延縄は、幹縄に釣り糸をつけた多くの枝縄おむすび、魚が掛かるのを待って捕獲します。

3 たこ壺は、ロープに多数の壺を取り付けてたこを捕獲します。

潜水漁業

④ 潜水漁業

漁労中の船は、ほとんど動きません。船上に人がいないこともあります。潜水中を示す旗(A旗)を掲げている場合があります。

三重県の海女さんの場合は、水面上には船もいない場合が多く、桶や浮き輪を見かけたら、いつ浮上してくるか分からないので大きく避ける必要があります。

底引き網漁

⑤ 底引き網漁業

袋状の網を一隻または2隻で並んで引いて海底または海中の魚介類を採捕する漁業。

操業中、進路を急に変更する場合があるので目を離さないようにする必要がある。

ブイの後方を航行する場合は、ブイから十分に離れる。

⑤ 底引き網漁業

袋状の網を一隻または2隻で並んで引いて海底または海中の魚介類を採捕する漁業。

操業中、進路を急に変更する場合があるので目を離さないようにする必要がある。

ブイの後方を航行する場合は、ブイから十分に離れる。

引き縄釣り漁

⑥ 引き縄釣り

引き縄釣りは、船の両舷に竿を張り出し、その先に釣り糸、釣り針をつけて表層を引いて外遊漁などを釣る漁業。

引き縄や竿に意識を集中しているので、操業中は見張りがおろそかになっている場合がある。

引き縄の長さは数十メートルにもなるため、後方を通る場合は十分離れるようにする。

1-3 事故の発生状況

(1)小型船舶の海難事故は多数発生している。

〔プレジャーボートの海難事故に共通する傾向

① プレジャーボートの海難事故は、約8割が海岸から3海里以内に発生しています。

② 事故原因の大半は、人為的な要因(ミス)が占めている。

機関故障=機関取り扱い不良

衝突事故=見張り不十分

乗揚げ事故=水域調査不十分

(機関取り扱い不良・見張り不十分が多い)

③ 10年以上の経験を有する熟練者の船長が起こす事故が意外に多いという統計があります。

(2)事故の種類と原因

1 機関故障=「機関取り扱い不良」(日頃の整備、点検)

2 衝突事故=「見張り不十分」「操船不適切」

3 乗揚げ事故=「水路調査不十分」(航行する水域の水深や岩礁などについての事前調査をしていない)

「船位不確認」(自船の位置を把握していない)

4 転覆事故=「気象・海象不注意」(天候の急変・磯波・三角波)

5 推進器障害=プロペラに浮遊物があたり損傷したり、ロープや網を巻き付け動けなくなった。

第2章 小型船舶の船長の心得

2-1 船長の役割

(1)船長は船の最高責任者です。

小型船舶であっても大型船舶の船長と同様、同乗者と船の安全を守る最高責任者です。したがって小型船舶の船長は、船の運航、装備品の運用など管理全般について法的にも責任を負います。

迅速・的確な判断に基づきリーダーシップを発揮することが求められています。

(2)役割分担

船長がこうした船の最高責任者としての役割を果たすためには、出航前に誰が船長として指揮をするのか、補助役は誰かという役割を明確にしておくことが大切です。

2-2 船長の責任

(1)船長の基本的責任

幅広い知識と技術を持ち、準備を怠らない

小型船舶の船長は、大型船と違って船長と機関長の職務を一人で兼務しなければなりません。船を自由に操れる知識や技能を持つことはもちろん。機関の取り扱いにも慣れ、故障につながる予兆が出た場合には対策を講じて故障させない。また、シーズン前などには、整備士に点検や修理をしてもらうこともありますが、資格を持ったものに行わせなければならないわけでなく、ある程度の故障なら自分で修理できる知識と技術を持つことが大切です。

(2)自己責任

海を恐れず侮らず無理をしない。

天候の悪化が少しでも心配なときは、出航を見合わせるのが優れた船長の判断です。

同乗者がゴミを捨てて海を汚したり、無免許の同乗者に操縦をさせて事故を起こした場合も船長の責任です。

(3)社会に対する船長の責任

1 船長は出航してから帰港するまで、全てに責任を問われます。

2 船長の最も重要な責任は、航海を安全に終わらせることです。

3 安全を確保するための方法を確認しておき、船の安全は船長自身が握ってることの自覚が必要です。

(4)事故を起こした時の船長の責任

〔海難審判〕

船舶事故の原因を究明は、運輸安全委員会でおこなわれます。

船舶事故の責任追及は海難審判所行われ、その結果、懲戒処分が行われます。

衝突や乗揚げ事故を起こすと、行政処分を受けることがあります。

行政処分には、免許の取消、業務の停止、戒告があります。(罰金は無し)

刑事責任

相手に大怪我などを負わせた場合は、行政処分とは別に業務上過失傷害罪などの刑事罰を受けることがあります。(罰金や懲役など)

民事責任

事故の結果、相手が働けなくなったりした場合には大きな損害賠償の責任を負うことがあります。

2-3 法令違反

法令に違反すると罰則を受けることがあります。罰則の中には、運航者のほか所有者にも適用されるものがあります。下記の場合は罰則を受けます。

(1)船舶職員及び小型船舶操縦者法関係

・無資格者が船長として乗船し操縦した場合

・操縦免許証を携行しないで船長として操縦した場合

・操縦免許証を他人に譲ったり貸したりした場合

(2)船舶安全法関係

・指定された航行区域を越えて船舶を航行させた場合

・最大搭載人員を越える人員を乗せて航行した場合

・船舶検査証書や船舶検査手帳を船内に備えずに航行した場合

(3)小型船舶の登録等に関する法律関係

・登録を受けていない小型船舶を航行させた場合

・小型船舶等の製造者以外の者が、船体識別番号又は推進機関の型式を打刻した場合

・船体識別番号の打刻を塗りつぶしたり、判別できなくした場合

・小型船舶を譲り渡すときに、譲渡証明書を交付しなかったり、1隻につき譲渡書を2通以上交付した場合

法令に違反すると罰則を受けることがあります。罰則の中には、運航者のほか所有者にも適用されるものがあります。下記の場合は罰則を受けます。

(1)船舶職員及び小型船舶操縦者法関係

・無資格者が船長として乗船し操縦した場合

・操縦免許証を携行しないで船長として操縦した場合

・操縦免許証を他人に譲ったり貸したりした場合

(2)船舶安全法関係

・指定された航行区域を越えて船舶を航行させた場合

・最大搭載人員を越える人員を乗せて航行した場合

・船舶検査証書や船舶検査手帳を船内に備えずに航行した場合

(3)小型船舶の登録等に関する法律関係

・登録を受けていない小型船舶を航行させた場合

・小型船舶等の製造者以外の者が、船体識別番号又は推進機関の型式を打刻した場合

・船体識別番号の打刻を塗りつぶしたり、判別できなくした場合

・小型船舶を譲り渡すときに、譲渡証明書を交付しなかったり、1隻につき譲渡書を2通以上交付した場合

2-4 シーマンシップ・海のマナー

(1)安全な航行

岸近くや他船の近くを高速で走らない。港や船だまり付近は引き波を立てないようできるだけ低速で航行する。

他船に迷惑のかからない安全な速力で航行しましょう

(2)他の水域利用者への配慮

漁をしている場所や養殖など漁業施設へは近づかない。

大型船が航行する航路にはできるだけ立ち入らない。

(3)騒音 環境への配慮

海岸から十分に離れるまで速力を上げない。

ゴミは必ず持ち帰り、燃料やオイルをこぼしたり海を汚さない。

(4)信号旗

A旗 「潜水夫を降ろしている。微速で十分避けて欲しい」

B旗 「私は危険物を積載している」

2-5 安全な航海をするための船長の心得

(1) 出航前の準備

海難事故の大半が出港前の準備を怠らなければ未然に防ぐことができたと言われています。

これから走ろうとする水域の調査、エンジンの整備や点検。船体や装備品の点検。

気象情報の収集など十分に行いましょう。

① 航海計画を立て、家族や友人に知らせておく。

どこまで何をしに行くのか。距離はどの位か、時間はどれほど掛かるのか。燃料は予備も含めてどのくらい必要か。もし、天気が悪くなってきたらどこに避難するのか。帰る時間は何時か。

② 航行予定水域の調査。

海図やヨットモーターボート用参考図をもとに航行しようとする水域の地形や水深、岩礁などの位置を調べ、どの位離れたところを航行するか検討します。

③ 気象情報の収集

インターネットなどで事前から気象情報を調べ、当日もう一度天気が悪化しないかを調べます。

④ 連絡手段の確保

スマートフォンを必ず持っていくようにしましょう。バッテリーの対策。防水対策。通話エリアの確認を行っておきましょう。

⑤ 船体やエンジンの点検

プレジャーボートの海難事故で最も多いのが機関故障です。しかもその大部分がエンジンの整備不良や取り扱い不良といった人為的要因によるものです。出航前には必ず船体、設備、エンジンなどの点検を行いましょう。

⑥ 服装

季節に合った動きやすい服装が一番です。靴は滑りにくいデッキシューズ等。「必ずライフジャケット着用」

海上では想像以上に寒いことを考慮しましょう。 「夏でも冬支度」「晴れでも雨支度」

⑦ 定員の遵守

船舶検査証書に記載された定員を遵守しなければなりません。なお1歳以上12歳未満の子供は2名で定員1名と算定します。

(2)航行中の注意

① 無理をしない

天候に不安を感じながらも「今日しかみんながそろう日がないから。」「前からみんなが楽しみにしていたからと」と無理をするのはやめましょう。

途中で少しでも天候が悪化する。あるいは悪くなりそうな場合は引き返す勇気を持ちましょう。

② 見張りの励行

海には他の船舶だけではなくて、刺し網や延縄などの漁具、定置網や養殖漁業の設備、浅瀬や岩礁などの危険物など見張りを厳重にし、避けなければならないものがいろいろあります。 見張りは航行中はもちろん漂泊中や錨泊中を問わず必要です。

(3)帰港後

出港前に連絡したところには、必ず無事に帰ったことを連絡しましょう。

2-6 事故が起きたときの対応

(1)事故を起こしたら冷静に状況を把握し、落水者がいるか、怪我人は?、怪我の程度は?など人命の安全確保を第一に考えて行動します 。

(2)事故や乗り上げ事故などの場合は、船体やエンジン、プロペラなどの損傷状況を調べ、自力で港に戻れるかどうかの判断を行います。

(3)落水時の処置

仲間と共にいたボートから転落した場合は大声で落ちたことを知らせます。

自分が落水したことを誰も知らない場合は、救助されるまでかなりの時間がかかります。

できるだけ泳がないで、服も脱がないで、体力を温存することを考えましょう。

海上保安庁への緊急通報 118番

(4) 救助要請

付近に船舶がいる場合は遭難信号を発信し救助を求めましょう。

携帯電話の通話エリア内の場合は、友人やマリーナに連絡し相談しましょう。

救助の要請先は、

ア 海上では海上保安庁(局番無しの118)に救助を求めます。

イ 川や湖では警察や消防に通報しましょう。

(5) 事故を目撃したら

事故を知ったら人命救助に最善の努力を尽くさなければありません。

たとえ遭難信号などが出ていなくても接近して確認し必要に応じて協力しましょう。

(6) プレジャーボートの保険

プレジャーボートや水上オートバイの保険には、自動車損害賠償責任保険のような強制保険制度がなく、全て任意加入の保険です。万一の場合を考え、対人や対物、捜索救助、搭乗者などに対する保険に加入しておきましょう。

第3章 小型船舶の船長の遵守事項

3-1 小型船舶操縦者法に基づく遵守事項

1 酒酔い操縦の禁止

飲酒や薬物の服用で注意力や判断力が低下しているなど、正常な操縦ができないおそれがある状態で操縦をしてはいけません。

2 自己操縦(免許受有者以外の操縦禁止)

① 水上オートバイの操縦=全ての水域

水上オートバイ以外の小型船舶= ② 港則法の港の区域 ③ 海上交通安全法の航路内

3 危険操縦の禁止

衝突などの危険を生じさせる速力で遊泳者などに接近してはいけません。

遊泳者などの付近で疾走したり、急旋回をしたり、高速でジグザグ運転をしてはいけません。

4 ライフジャケットの着用義務

小型船舶の船長は、原則として全ての乗船者に救命胴衣等を着用させなければなりません。船長は、自らライフジャケットを着用するとともに同乗者にも着用させる義務があります。ただし、船室内にいる人や命綱・安全ベルトをしている人、船外で泳ごうとする人などは適用除外となります。

5 発航前の検査の実施

船長は、発航前にはそのつど、燃料は予備も含めて十分に入っているか、エンジンオイルの量や質は大丈夫か、エンジンの調子はいいか、船体に問題はないか、気象の悪化はないのか、航行する水域に浅瀬や危険な岩などはないかなどを点検をしなければなりません。

6 適切な見張りの実施

船長は、周囲の状況を判断したり、他の船舶との衝突の恐れについて判断したりすることができるように、航行中、漂泊中、錨泊中を問わず常時適切な見張りを実施しなければなりません。

見張りは、視覚、聴覚およびその時の状況に適したすべての手段により常時適切な見張り行い、船を安全に航行させなければなりません。

7 海難時の対応

小型船舶の船長は、小型船舶に急迫した危険があったり、衝突したり、他船の遭難を知った時には、人命の救助に必要な手段を尽くさなければなりません。

遵守事項違反による行政処分

小型船舶操縦者が、前記の1から6の遵守事項に違反した場合、違反者に対して違反点数が付され、累積点数が一定の基準に達した場合は、小型船舶操縦者法に基づく処分(6ヶ月以内の業務の停止)を受けます。

当該違反者には、「再教育講習」の受講通知が送られこれを受講すれば処分の軽減を受けることができます。

3-2 小型船舶の免許制度

小型船舶操縦士の免許は、エンジンやモーターなど動力を搭載した総トン数20トン未満の船舶を操縦するのに必要な資格です。(長さが3m 未満で推進機関の出力が1.5 kw 未満の船を除く)

免許を取得するには国家試験に合格しなければなりません。

小型船舶操縦士の試験には身体検査、学科試験、実技試験の三つがありますが、免許は学科と実技の試験を免除する教習を受けて取得することもできます。

1 免許の種類と操縦できる船

① 一級小型船舶操縦士

総トン数20トン 未満の船舶(水上オートバイを除く)で、すべての海域を航行できる操縦免許です。

18歳から取得することができます。

② 2級小型船舶操縦士

総トン数20トン 未満の船舶(水上オートバイを除く)で、海岸から5海里(1海里は1852m)以内の水域及び平水区域(伊勢湾、三河湾など)を航行できる操縦免許です。

16歳から取得できます。しかし、18歳までは5トン未満の船に限定されます 。

③ 特殊小型船舶操縦士

水上オートバイ専用の操縦免許。航行区域は、海岸から2海里以内。

2 免許証の有効期間と更新

小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間で、満了の1年前から申請によって更新できます。この場合、身体的性に関する基準を満たし、かつ、更新講習機関が行う操縦免許証更新講習を受講する必要があります。

3 免許証の失効再交付

有効期間が満了し免許証が失効してしまった場合に再交付を受けるためには操縦免許証失効再交付申請をしなければなりません。

この場合身体的性に関する基準を満たすとともに、失効再交付講習を受講する必要があります。

4 免許証の再交付と取り扱い

免許証に記載されている氏名や住所が変更した場合は、記載事項の訂正を申請しなければなりません。

小型船舶を操縦する場合には、必ず免許証を持って乗らなければなりません。

また、免許証を他人に貸したり譲ったりしてはいけません。

| 免許の種類 | 技能限定 | 航行区域 | 船の大きさ等 |

| 1級小型船舶操縦士 | 無 | すべての海域 | 特殊小型を除く20トン未満 |

| 2級小型船舶操縦士 | 無 | 河川・平水・海岸から5海里以内 | 特殊小型を除く20トン未満 |

|

第二号限定(大きさ) 18歳未満の者のみ |

特殊小型を除く5トン未満 | ||

| 第一号限定(大きさ・航行区域・出力) | 河川・一部海域 | 特殊小型を除く5トン未満、出力15kw未満 | |

| 特殊小型船舶操縦士 | 無 | 海岸から2海里以内 | 特殊小型専用 |

3-3 小型船舶の検査精度

一 小型船舶の検査

1 小型船舶の検査と検査機関

船舶の検査のなどについて定めている船舶安全法では、総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といい、小型船舶については日本小型船舶検査機構 JCI が国に代わって検査を行っています。

検査に合格しない船は航行させることができません。

2 検査の対象となる小型船舶

① エンジンを有する船舶

② エンジンを有さない次の船舶

ア 沿海区域を越えて航行するヨット

イ エンジンを有する他の船舶に惹かれる客船及び遊漁船

ロ 旅客定員7人以上のろかい客船

船舶検査の時期

3 検査の種類と時期

① 定期検査

船を初めて航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間6年が満了した時に行う検査。

② 中間検査

定期検査の中間3年目に行う検査

③ 臨時検査

船舶を改造したり、修理したり、航行区域を変更するなど検査証書の記載事項を変える場合に行う検査

4 証書類の取り扱い

船舶検査に合格すると

船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票が発行されます。

船舶検査証書及び船舶検査手帳は常時船内に備えておかなければなりません。

船舶検査済票は船の側面両側の見やすい場所に貼り付けておかなければなりません。

船舶検査証書には、最大搭載人員、有効期間、航行区域船籍港、船舶所有者(住所の記載は無い)などが記載されています。

5 法定備品

船舶には、法律で定められた係船設備、救命設備、無線設備、消防設備、排水設備、航海用具などの法定備品の備え付けが義務付けられています。

法定備品は、その船舶の運行形態や航行区域によって異なります。

法定備品を備えずに航行した場合は罰則の対象となります。

3-4 小型船舶の登録制度

船舶番号

1 小型船舶の登録

小型船舶登録制度とは、プレジャーボートなどの小型船舶について所有者の所有権を登録によって公証するための制度です。平成14年の4月から始まりました。

登録対象船舶は、日本小型船舶検査機構の行う登録を受け、船舶番号を船体に表示しなければ航行させることはできません。

2 登録対象船舶

(漁船やろかい舟などを除く。)

ア 長さ3 m 以上の船舶

イ 20馬力以上の推進機関を有する船舶

ウ 長さ12 mm 以上の帆船

エ 推進機関を有する長さ12 m 未満の帆船

3 登録の種類

① 新規登録

登録を受けていない小型船舶を航行させようとする時におこなう登録

② 移転登録

売買等により所有者に変更のあった時に行う登録

③ 変更登録

船舶の種類、船籍港、船舶の長さ、推進機関の種類、所有者の氏名・住所などを変更した時に行う登録

④ 抹消登録

登録小型船舶の輸出や解撤にともない登録そのものを抹消する登録

4 適切な保管

現在も港湾、河川、海岸などに不法に係留放置されている船が依然として見られます。

船の購入にあたっては、事前に保管場所を確保する必要があります。

3-5 環境への配慮

1 海洋汚染の防止

近年、船舶による海洋汚染が深刻な問題になっています。

タンカーの座礁に伴う油の流出など大規模なものから、一般船舶によるゴミや油の不法投棄などにより沿岸の環境悪化、漁業に多くの被害が出ています。

海の汚染の60%が油によるもので、油以外のものは40%です。

2 海や川を汚さない

① 船底にたまった油混じりのビルジは極力陸上で処理をするようにしましょう。

オイル交換時や燃料補給時にこぼさないように。

もしこぼしてしまった場合のことを考え、台所洗剤等を水で薄めたものを船に積んでおき、それを上から撒くと中和されます、できるだけ環境に優しくしましょう。

② ゴミやロープの切れ端、釣り糸などは必ず持ち帰りましょう。

③ 撒き餌は禁止区域以外でも極力使用を控えましょう。

3 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」によって海に油や廃棄物の排出は禁止されています。

船の安全を確保するため、また人命を救助するためには容認されています。

4 騒音・排ガスに注意

プレジャーボート用のエンジンに対する排出ガス規制が行われることに伴い、船外機や水上オートバイは、小型で高出力が出やすい2ストロークエンジンが主流でしたが、現在では環境対応型の4ストロークガソリンエンジンや直噴式の2ストロークガソリンエンジンに順次切り替わっています。

消音器を外す、あるいは早朝や深夜に甲高いエンジン音を出すなどは論外ですが、グッド船長としては、陸岸から十分離れるまでは静かに進み速力を上げないで、人家から十分離れて迷惑のかからないような状況で加速をするマナの良い船長になりましょう。

4 不法係留や放置船、不要船舶の処理

放置船や不法係留船は、船舶交通の妨げとなるばかりか、付近の生活環境や景観の悪化にもつながり船舶の放置は禁じられています。

不要となった船は、専門業者に依頼して適切に処理しなければなりません。 FRP 船リサイクルセンターなどで処理をしてもらいましょう。 地方自治体やマリーナなどに相談してみましょう。